「行政書士に最適な名刺デザインってどのようなもの?」

「名刺から仕事を受注するには、どんな情報を載せるべき?」

「開業前だけど、行政書士と名乗っても問題ないの?」

このような疑問を持たれている方に向けて、本記事では行政書士の名刺作成術について詳しく解説します。

名刺は単に連絡先を伝えるだけでなく、あなたの専門性・信頼感・人柄を伝え「この人に相談したい」と思ってもらう第一歩となる重要なアイテムです。

特に、行政書士のように「安心感」や「誠実さ」が重視される職業では、名刺の印象がそのまま仕事の受注に直結するケースも少なくありません。

この記事を読むことで、行政書士として信頼を得られる名刺デザインのポイントや名乗る際の注意点がしっかり理解できるはずです。

これから名刺を作成する方や、既存の名刺を見直したい方は、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください。

行政書士の名刺が果たす3つの役割

名刺作成の具体的なポイントに入る前に、まずは行政書士にとって名刺がどのような役割を果たすのかを理解しておきましょう。

名刺の重要性をしっかり認識することで、より実務に直結する効果的な名刺づくりが可能になります。

では、行政書士の名刺が果たす代表的な3つの役割を見ていきましょう。

- 初対面の相手に専門性や信頼性を伝える手段になる

- 仕事の受注につながる

- 同業者や他士業との人脈づくりに役立つ

初対面の相手に専門性や信頼性を伝える手段になる

名刺は、あなたが「どのような専門家であるか」「どのような人柄であるか」を瞬時に相手へ伝える自己紹介ツールとして、非常に重要な役割を果たします。

特に、行政書士のように信頼が大きく影響を与える職業においては、名刺の印象がそのまま信用につながるといっても過言ではありません。

たとえば、名刺に登録番号や行政書士マークを載せることで、正式に登録された専門家であることを裏付けられます。

さらに、取り扱い業務の内容や得意分野を具体的に記載しておくことで「この分野ならこの人に相談すれば安心だ」と、相手から信頼を得やすくなるでしょう。

また、名刺のデザインやレイアウトの丁寧さ、フォントや色使いのバランスなどの細かな要素からも、あなたの仕事に対する姿勢や人柄が自然と伝わります。

このように、名刺はあなたの第一印象を左右する重要なツールです。信頼が最重視される行政書士だからこそ、細部にまで気を配ることが求められます。

仕事の受注につながる

名刺はビジネスにおける重要な営業ツールであり、これは行政書士においても同様です。

たとえば「初対面の相手に専門性や信頼性を伝える手段になる」でもお伝えしたように、得意分野を名刺に記載しておくことで、相手に「この分野ならこの人に相談してみよう」と具体的なイメージを持ってもらいやすくなります。

また、丁寧で整ったデザインはあなたのプロフェッショナルな姿勢を示すため、信頼感を高めることにつながります。

「この人は細部まで気を配る人だ」と感じてもらえることで、その後の問い合わせや、他人への紹介につながるきっかけにもなるでしょう。

このように、名刺は小さなサイズながらも、見込み顧客の関心を引き、具体的な相談や依頼へとつなげる架け橋として大きな役割を果たします。

同業者や他士業との人脈づくりに役立つ

名刺は、行政書士同士はもちろん、弁護士や税理士など他の士業との人脈づくりにも欠かせないツールです。

異なる分野の専門家とつながることで、業務の幅が広がり、より多くの案件紹介や共同業務のチャンスが生まれます。

たとえば、あなた一人では対応できない複雑な案件でも、他士業と連携することでより質の高いサービスを提供できるようになります。

一方で、他士業の専門家が対応しきれない行政手続きの相談を受けた際に、あなたの名刺があれば「この分野はこの人に任せよう」と紹介してくれることもあるでしょう。

このように名刺を通じて相互に信頼関係を築くことで、紹介や協業の機会が増え、結果として業務の安定や拡大につながっていきます。

士業にとって人脈は「長期的なビジネスチャンスの土台」です。その第一歩として、まずはしっかりとした名刺を準備しておきましょう。

行政書士が名刺を配る代表的なシーン

行政書士の活動において、名刺は多岐にわたるシーンで活用されます。

それぞれのシーンで名刺がどのような役割を果たすのかを理解し、効果的に活用していきましょう。

- 顧客との面談時

- 行政書士会の集まりへ参加したとき

- 他士業や異業種との交流会へ参加したとき

- セミナーや講演会への登壇・参加時

- 知人や家族への開業報告をするとき

顧客との面談時

まず、行政書士として顧客と初めて対面する際には、名刺を渡すことが基本的なマナーとされています。

名刺を通じて自分の名前や事務所名、得意分野などをあらためて伝えることで「この人に任せたい」と安心感や信頼感を持ってもらいやすくなります。

また、すでに何度か顔を合わせている顧客であっても、名刺を再度渡すことで丁寧さや誠実さが伝わり、信頼感の再確認につながります。

名刺は連絡先を伝えるだけでなく、あなたの専門性や人柄を伝える重要なコミュニケーションツールです。

顧客との面談時にはしっかり名刺を渡し、良好な関係づくりの第一歩を踏み出しましょう。

行政書士会の集まりへ参加したとき

行政書士会の集まりや研修会、懇親会などでは、同業者とのネットワークを築く絶好の機会です。

こうした場で名刺を交換しておけば、自分の存在や得意分野を知ってもらいやすくなり、将来的な案件紹介や情報交換につながる可能性が高まります。

たとえば、異なる分野に強い行政書士同士でつながっておけば、専門外の案件相談を受けた際に、お互いがスムーズに紹介できるようになります。

また、最新の法改正事情や行政手続きの動向など、同業者ならではの深い情報交換の糸口としても名刺が役に立つでしょう。

こうした横のつながりを強化することで、日々の業務に活かせる知見や支援体制が自然に整っていきます。

他士業や異業種との交流会へ参加したとき

弁護士や税理士などの他士業や不動産、保険業界などの異業種との交流会は、新たな仕事を得るチャンスが豊富にあります。

名刺を通じて、自分の対応業務や得意分野をしっかり伝えておくことで、思わぬ仕事受注につながることは少なくありません。

たとえば「ちょうど行政手続きで困っている人がいます!」「今度、お客様に紹介してもいいですか?」と声をかけられることは決して珍しくない事象です。

また、あなたの情報が相手の手元に残るのも、名刺の大きな魅力です。

その場では仕事につながらなくても、必要になったタイミングで「そういえばあの人に相談できるのでは?」と思い出してくれることもあります。

このように交流会では、名刺が今後の仕事に発展する種になることもあるのです。ぜひ積極的に活用していきましょう。

セミナーや講演会への登壇・参加時

セミナーや講演会は、自分の専門知識を伝えたり、同じ関心を持つ人とつながったりできる非常に有意義な場です。

もしあなたが登壇する立場であれば、講演終了後に参加者から質問を受けたり、相談を持ちかけられたりすることがあるでしょう。

その際に名刺をサッと渡せば、スムーズに連絡先を伝えられるだけでなく、専門家としての印象を強く残せます。

また、参加者として出席する場合でも、他士業や異業種の専門家、将来の顧客となり得る人と出会える可能性があります。

名刺を通じて自己紹介をすれば、単なる参加者にとどまらず「〇〇分野に詳しい行政書士」として覚えてもらえるきっかけになるのです。

このように、セミナーや講演会においても、名刺が仕事につながる第一歩として機能することは珍しくありません。参加前には十分な枚数を用意し、どんな立場でもチャンスを逃さないように準備しておきましょう。

知人や家族への開業報告をするとき

よく見落とされがちなシーンですが、知人や家族への開業報告の際にも、名刺を渡すことでビジネスチャンスを広げるきっかけになります。

名刺があることで「行政書士として本格的に活動を始めた」という事実はもちろん、あなたの得意分野をしっかり伝えられます。

その結果、日常のちょっとした会話の中で「そういえば知り合いが行政手続きで困っていたよ」や「もしかしたら紹介できそうな人がいるかもしれない」など、身近な人が紹介者になってくれるケースも少なくありません。

特に、開業直後は「自分の存在を認知してもらうこと」が何よりも大切です。身近な人から信頼を広げていくことも、立派な営業活動のひとつといえるでしょう。

行政書士の登録前・未登録で名刺に記載するのは違法

行政書士として信頼を得るには、名刺が非常に重要な役割を果たします。

しかし、行政書士の登録を済ませていない段階で「行政書士」と名乗ることは法律違反とされています。場合によっては罰則の対象になる可能性もあるため要注意です。

実際、行政書士法では以下のように明記されています。

第19条の2(名称の使用制限)

行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

引用:行政書士法

第22条の4(罰則)

第19条の2の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。

引用:行政書士法

つまり、試験に合格しただけでは、まだ「行政書士(紛らわしい表現を含む)」を名乗ることはできません。

あくまでも、正式に登録が完了した人だけが「行政書士」と名乗ることを許されます。この点についても、行政書士法では以下のように規定されています。

第6条(登録)

行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。

引用:行政書士法

未登録のまま名刺に「行政書士」と記載することは、法的リスクがあるだけでなく、顧客からの信頼を損ねる行為にもなりかねません。

したがって、名刺を作成する際は、自身の登録状況をしっかり確認しましょう。

なお、開業後すぐに仕事を受けるために「登録前でも名刺を配ってアピールしたい」という方もいるかもしれません。その場合は、以下のような表現を用いるのがおすすめです。

- 〇〇年度 行政書士試験合格(開業準備中)

- 〇〇年度 行政書士試験合格(登録準備中)

このように、あくまで「登録前」であることを明確に示し、相手に誤解を与えない表現を心がけることが大切です。

行政書士は信頼が何よりも重視される職業であるため、法令遵守と誠実な姿勢を忘れないことが、安定した仕事につながる第一歩になります。

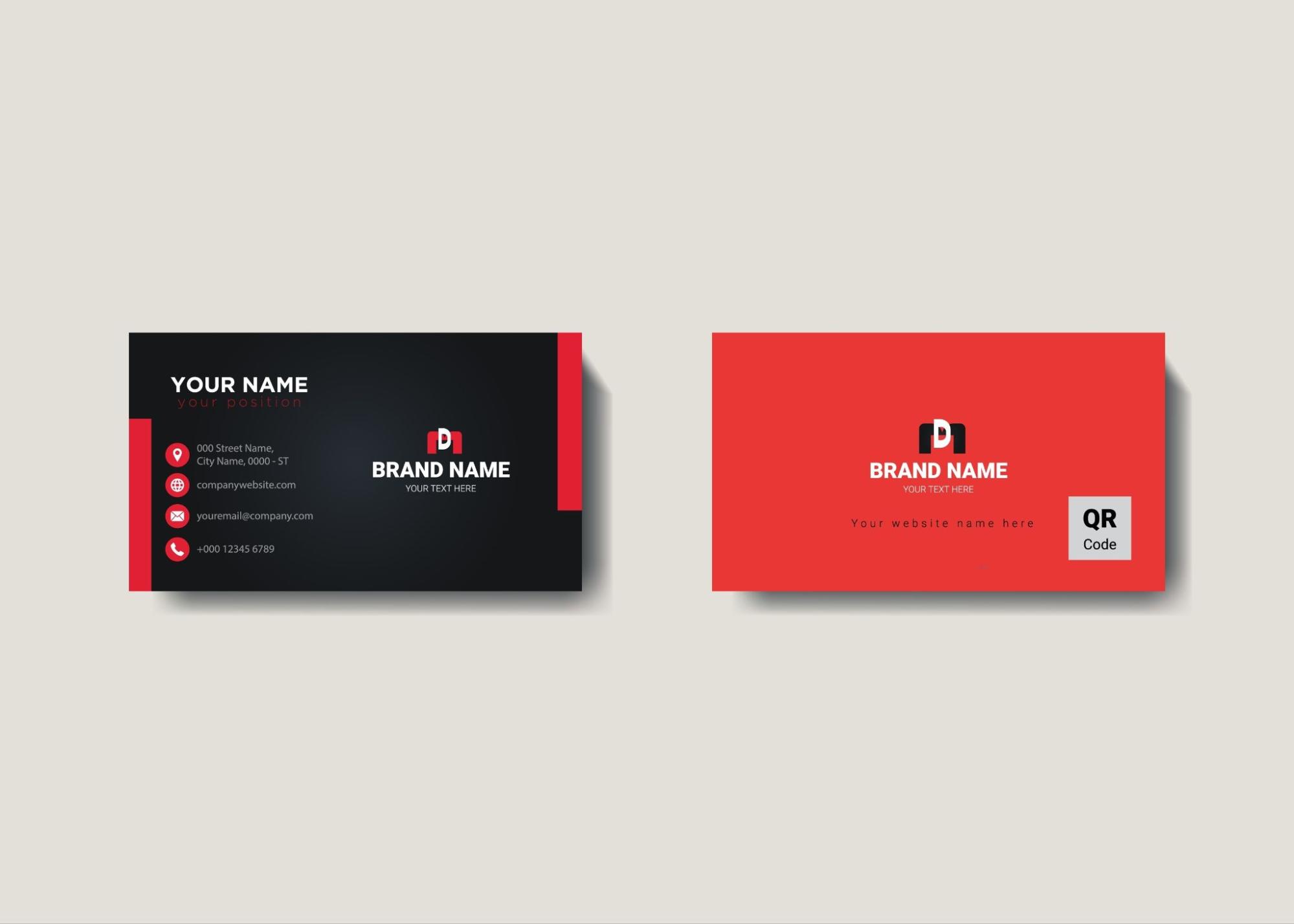

行政書士の名刺に記載すべき基本情報

行政書士の名刺では、「信頼される専門家」であることを伝える内容が求められます。

そのため、ただ連絡先を記載するだけでなく、あなたの専門性や誠実な人柄をアピールできる内容を盛り込むことが大切です。

ここでは、行政書士として名刺に記載しておきたい基本情報を詳しく紹介します。

- 氏名

- 役職

- 事務所名

- 所在地

- 電話番号やメールアドレス

- 業務内容や得意分野

- ホームページやSNSのQRコード

- 顔写真

- 行政書士マーク

- 行政書士登録番号

氏名

あなたの名前は、名刺の最も基本的な情報であり、信頼関係を築く第一歩です。

そのため、読みやすいフォントで大きめに表示しましょう。もちろん、信頼性が重視される行政書士の名刺では「フルネーム」での記載が基本となります。

また、必要に応じてふりがなやローマ字表記も添えておくと、読み間違えの防止につながるだけでなく、外国人のお客様とのやり取りにも役立ちます。

役職

自身の立場や業務上の肩書きを明記することで、相手に安心感と信頼感を与えられます。

特に初対面の相手にとっては「その人がどのような立場で業務を行っているのか」がひと目でわかることで、スムーズな信頼構築につながります。

よって、個人事業の場合は「代表」、法人であれば「所長」など、自分の事業形態や業務内容に合った役職名を記載しましょう。もちろん「行政書士」という肩書きも必須です。

ただし「行政書士の登録前・未登録で名刺に記載するのは違法」でもお伝えしたように、試験に合格しただけでは「行政書士」と名乗ることができません。

行政書士を名乗る際は、自身の登録状況をしっかり確認するようにしましょう。

事務所名

事務所名は、あなたの活動拠点を明確に伝えるための基本情報です。

個人事業主の場合は「屋号」を、法人の場合は「法人名」を正確に記載しましょう。

正式な名称を記載することで、名刺を受け取った相手が後で検索しやすくなり、信頼性や事業の実在性を感じてもらいやすくなります。

所在地

事務所の所在地も、実在性や安心感を与える重要な情報のひとつです。

住所を明記することで「きちんとした拠点がある行政書士」という印象を与えることができ、信頼構築につながります。

自宅を事務所にしている場合は、プライバシーの観点から記載をためらうかもしれませんが、最低限でも「市町村区まで」は記載しておくのが望ましいです。

また、駅からのアクセスに優れる立地であれば「〇〇駅 徒歩〇分」といった補足を添えると、より親切な印象になります。

電話番号やメールアドレス

名刺に記載する連絡先は、顧客や取引先があなたに連絡を取りやすくするための重要な情報です。

すぐに連絡が取れるように、業務専用の電話番号やメールアドレスを用意し、プライベートと区別するのが望ましいでしょう。

電話番号は「事務所の固定電話」を記載するのが基本とされていますが、携帯電話のみでも、迅速な連絡が取れるという安心感を与えられます。

メールアドレスは、シンプルでわかりやすいものを選ぶことが大切です。特に「事務所名を含む独自ドメイン」を使用すれば、よりプロフェッショナルな印象を与えられます。

業務内容や得意分野

行政書士の業務は幅広いため「対応している業務」や「得意分野」を明記しておくのがおすすめです。

名刺を受け取った相手に「何を相談できる人なのか」が具体的に伝わることで、依頼のきっかけにつながりやすくなります。

たとえば「相続・遺言サポート」「建設業許可申請」「外国人の在留資格手続き」など、専門性が伝わる表現を使うことで、より印象に残りやすくなるでしょう。

とはいえ、すべての対応業務を網羅的に記載してしまうと、情報量が多すぎてかえって印象がぼやけてしまう可能性があります。

相手に「この分野ならこの人に相談しよう」と思ってもらうためにも、自分が強みとしている分野や注力したい業務に絞って記載するのが効果的です。

ホームページやSNSのQRコード

名刺にホームページやSNSのQRコードを掲載することで、紙面では伝えきれない情報を補足できます。

たとえば、ホームページにサービスの詳細や料金体系、実績、お客様の声、専門知識を発信するブログなどを掲載しておけば、後から詳しい情報を確認する手がかりになります。

また、SNSを運用している場合は、あなたの人柄や日々の活動、専門知識を伝えることができ、相手も安心して相談しやすくなります。

ただし、更新が止まっていたり、ビジネスにそぐわない投稿が目立っていたりすると逆効果になるおそれがあります。掲載する際は、内容や運用状況をよく確認したうえで慎重に判断しましょう。

顔写真

名刺に顔写真を掲載することで、相手に安心感や親近感を与えやすくなります。

特に、士業のように「人と人」の信頼関係が重要な業種では、顔がわかることで依頼のハードルが大きく下がることも少なくありません。

また、セミナーや交流会などで名刺交換をした後でも、顔写真があることで「あのときの〇〇さんだ」と思い出してもらいやすくなるのも大きなメリットです。

ただし、カジュアルすぎる写真や表情の暗い写真を載せると、かえって印象を悪くしてしまう可能性があります。

顔写真を載せる際は、ビジネスにふさわしい清潔で明るい表情の写真を選びましょう。

行政書士マーク

行政書士マーク(徽章)は、行政書士であることを示すシンボルのような存在です。

日本行政書士連合会に登録された行政書士のみが使用できるものであり、名刺に載せておけば「正式に登録された専門家」であることを効果的にアピールできます。

信頼感や安心感を高めるビジュアル要素として非常に役立つため、登録後は積極的に活用するのがおすすめです。

行政書士登録番号

行政書士登録番号とは、行政書士として正式に登録されていることを証明できる8桁の番号のことです。

登録番号は日本行政書士連合会から付与されるため、行政書士マークと同様に「正式な専門家」として安心感を与えることができます。

また、日本行政書士連合会の「行政書士会員検索」に登録番号を打ち込むことで、該当する行政書士の情報を確認することも可能です。

この透明性の高さからも信頼構築につながりやすいため、登録番号が付与されている場合は、積極的に掲載することをおすすめします。

行政書士に最適な名刺デザインのコツ

名刺はあなたの第一印象を左右するツールです。

信頼感を与え、印象に残る名刺デザインを意識することで、仕事の受注や人脈づくりに大きく役立ちます。

そこでここからは、行政書士に最適な名刺デザインのコツを紹介します。以下6つのポイント押さえて、効果的な名刺に仕上げていきましょう。

- 事務所のイメージカラーをデザインに取り入れる

- 独自のデザインを取り入れる

- 顔写真の掲載で安心感と印象の残りやすさを高める

- 会話のきっかけになる情報をさりげなく含む

- ホームページやSNSに遷移するQRコードを載せる

- 目的や相手に応じて3種類の名刺を使い分ける

事務所のイメージカラーをデザインに取り入れる

名刺デザインに事務所のイメージカラーを取り入れることで、ブランドイメージの強化につながり、より印象に残りやすくなります。

たとえば、ホームページのカラーと統一することで、一貫したイメージを相手に与え、視覚的に覚えてもらいやすくなります。

もしイメージカラーが定まっていない場合は、信頼感を象徴する「青」や、穏やかさを示す「緑」などを基調にするとよいでしょう。

なお、色数を多くしすぎると雑多な印象になってしまいがちです。

行政書士の名刺では「清潔感」や「誠実さ」が伝わるよう、色数は2〜3色に抑えてシンプルにまとめることを意識しましょう。

独自のデザインを取り入れる

名刺は多くの人と交換されるものであるため、他の行政書士と差別化する「独自性」も大切な要素です。

たとえば、事務所のロゴマークやキャッチコピーを配置したり、裏面に手書きのメッセージをさりげなく記載したりすることで、あなたらしさを伝えられます。

特定の業務に強みがある場合は、それを連想させるモチーフやイラストを使うのもひとつの工夫です。

ただし、奇抜すぎるデザインは行政書士としての信頼を損なう可能性があるため「個性」と「品位」のバランスを意識しましょう。

顔写真の掲載で安心感と印象の残りやすさを高める

行政書士のように「人対人の信頼関係」が重要な業種では、顔写真を掲載することが大きな効果を発揮します。

名刺に顔写真があるだけで、初対面でも安心感や親近感を与えやすくなり「この人に相談しよう」と感じてもらいやすくなります。

また、交流会のように多くの人と名刺交換をするシーンでは、時間が経つにつれ「この人どんな人だったかな……」と忘れてしまうことも少なくありません。

そうしたときに顔写真があれば、名刺を見るだけで記憶がよみがえりやすくなり、後日の相談や紹介につながる可能性も高まります。

相手に安心感と強い印象を与えるためにも、清潔感があり、あなたの人柄が伝わる顔写真を掲載しておきましょう。

会話のきっかけになる情報をさりげなく含む

名刺には業務内容や連絡先などの基本情報だけでなく、会話のきっかけになるようなちょっとした情報を盛り込むのも効果的です。

たとえば、趣味・出身地・座右の銘など、名刺交換の場で雑談が広がるような内容をさりげなく記載しておくことで、初対面の相手との距離を一気に縮められます。

特に、行政書士のような士業には「堅そう」「話しかけにくそう」といったイメージを持っている方も少なくありません。

そうした堅い印象を和らげ、親しみやすさを伝えることで、相手はより安心して声をかけてくれるでしょう。

もちろん、名刺の主役はあくまでも「業務に関する情報」です。よって個性を出しつつも全体のバランスを崩さないよう、控えめかつ自然な表現で盛り込むことが大切です。

ホームページやSNSに遷移するQRコードを載せる

名刺のスペースには限りがあるため、すべての情報を載せるのは難しいでしょう。

そんなときは、QRコードを活用することで、紙面だけでは伝えきれない多くの情報をスマートに届けられます。

特に、ホームページに遷移するQRコードを掲載しておけば、以下のような依頼や信頼構築に役立つ情報をスムーズに確認できます。

- 対応業務の詳細

- 料金体系

- 実績やお客様の声

- 専門知識を発信するブログ

また、SNSを積極的に運用している場合は、あなたの人柄や日々の活動状況が把握しやすくなるため、依頼や相談のハードルをグッと下げる効果が期待できます。

このように、QRコードを載せることで信頼を深めるきっかけを作ることが可能です。名刺は紙面だけでなく、オンライン情報と組み合わせて効果的に活用しましょう。

目的や相手に応じて3種類の名刺を使い分ける

名刺は「誰に渡すか」「どんな場面で使うか」によって内容やデザインを変えると、より効果的なコミュニケーションツールになります。

行政書士の場合、以下のような3種類の名刺を使い分けるのがおすすめです。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 基本的な名刺 | どんな相手にも渡せる汎用性の高いデザインを採用。対応業務の概要を載せることで、幅広い用途で使用できる。 |

| 業務特化の名刺 | 得意分野の業務内容やキャッチコピーを強調。ターゲットが絞られている場面で渡すと効果的。 |

| 開業準備中・登録前の名刺 | まだ行政書士登録を済ませていない段階で使用。開業後のスムーズなスタートダッシュにつながる。 |

このように、目的や相手に応じて名刺を使い分けることで、より効果的に信頼や専門性を伝えられます。

出会いの機会を確実にビジネスチャンスへとつなげるためにも、複数の名刺を準備しておくのがおすすめです。

行政書士の名刺作成はデジタル名刺がおすすめ

近年、ビジネスシーンのオンライン化が進む中で、名刺も「紙」から「デジタル」へと移行する動きが加速しています。

デジタル名刺とは、スマートフォンやPCを使って名刺情報を表示・共有できる電子的な名刺のことです。

URLやQRコードを通じて簡単にやり取りができるため、対面だけでなくオンライン上でもスムーズに名刺交換が可能になります。

行政書士にとっても、以下のような理由からデジタル名刺の活用が広がっています。

- オンライン面談でも手軽に名刺を送受信できる

- 事務所の移転や業務内容の追加があっても、すぐに内容を修正できる

- ホームページやSNSにもワンタップでアクセスしてもらえる

- スマートフォンに保存できて見返しやすく、後日の相談や紹介につながりやすい

もちろん、紙の名刺も依然として重要です。高級素材や特殊加工(箔押しなど)のような手触り感で強い印象を残せるのは、紙ならではの魅力といえます。

しかし、デジタル名刺を活用することで、対面・非対面を問わず柔軟に対応でき、ビジネスチャンスを逃しにくくなるのが大きな魅力です。

より多くのチャンスを引き寄せるためにも、紙とデジタルを使い分けながら、信頼される行政書士としての印象を築いていきましょう。

行政書士のデジタル名刺作成ならMEETタッチ名刺

デジタル名刺の導入を考えている行政書士の方には、スマホにタッチするだけで名刺交換ができる「MEETタッチ名刺」がおすすめです。

MEETタッチ名刺は、氏名や事務所情報はもちろん、WebサイトやSNSのリンクなどをアプリひとつに集約できます。

これにより、紙の名刺では伝えきれない情報をスムーズにシェアすることが可能です。

さらに、相手側がアプリをインストールする必要はありません。MEETをスマホでタッチしてもらうだけで、あなたのデジタル名刺が相手のスマホへ即座に表示されます。

また、URLを発行すればオンライン面談でも名刺交換が可能です。対面でも非対面でも使いやすく、現代のビジネスシーンにフィットした名刺として好評を得ています。

価格は2,980円からの買い切りタイプで、継続的な利用料金は一切発生しません。一度購入すれば、ずっと使い続けることができます。

「デジタル名刺を活用してみたい」「名刺交換をもっとスマートにしたい」とお考えの行政書士の方は、ぜひこの機会にMEETタッチ名刺をお試しください。

\今なら限定キャンペーン実施中/

まとめ:行政書士は名刺を活用して覚えてもらうきっかけを作ろう

行政書士が仕事を呼び込むためには、あなたの専門性・信頼性・人柄を効果的に伝えることが不可欠です。

名刺はその第一歩として非常に重要な役割を果たします。

氏名や連絡先はもちろん、得意分野や顔写真、行政書士マーク、QRコードを盛り込むことで、相手に安心感と相談につながる具体的なイメージを与えられます。

また、堅い職業と思われがちな士業だからこそ、名刺に趣味やキャッチコピーなど人柄の伝わる情報を載せることで、親しみやすさを感じてもらいやすくなります。

オンラインでの面談や交流をする際でも、デジタル名刺を活用することで、場所や時間を問わずに名刺情報を共有することが可能です。

多くの行政書士の中からあなたのことを覚えてもらい、より多くのビジネスチャンスを掴むためにも、名刺を戦略的に活用していきましょう。

- 名刺交換の瞬間、情報が古いことに気づいた

- 名刺を大量に持ち歩くことが大変

- サブスクだとコストが積み重なるのが不安

- 紛失した場合、誰かに見られるのが心配

そんなあなたには、MEETタッチ名刺がおすすめです!

- デジタル情報なので修正も簡単!常に最新の状態を保てます。

- 一つのカードがあるだけで、たくさんの人と名刺交換できます。

- 一度の購入で済み、それ以降の基本料や利用料は一切不要です。

- パスコード機能で第三者のアクセスを確実に防止できます。

まずはオンラインストアをご覧ください。

\今なら限定キャンペーン実施中 /